論文紹介LUCUBRATIONS

不整脈Q&A

老人検診でみられるPQ短縮の臨床的意義をお教えください

不整脈Q&A

老人検診でみられるPQ短縮の臨床的意義をお教えください

満岡孝雄

新・循環器診療Cardiol 4: 14-15, 1993

ご質問について、1)PQ短縮の機序、2)PQ短縮の臨床的意義、3)高齢者において留意する点、の3項目に分けてお答えしたい。

PQ短縮の機序

心電図上のPQ(あるいはPR)時間は通常135-185msであり、His束心電図上ではPA、AH、HVの各時間に分けられる。各時間の値はPA2O-4Oms、AH75-115ms、HV33-45msとされている。PQ時間の中で最も時間を要している部分がAHであり、刺激が房室結節を伝導する時間と考えられている。房室結節を通らないで心房と心室を直接結ぶ異常房室伝導路が存在すれば、PQ時間は短縮する。PQ時間が0.12秒以下をPQ短縮ととらえている。

PQ短縮をもたらす異常房室伝導路は、今日では副伝導路と総称されており、表にあげるようなものがある。Δ波(+)、QRS延長例ではKent束の関与、あるいはJames線維とMahaim線維の並存の関与が考えられている。正常QRS例ではJames線維の関与が想定されているが、最近ではJames線維以外に房室結節の伝導促進(enhanced AV nodal conduction)や、発育不全ないしは解剖学的に小さな房室結節などの可能性も考えられている。

| 旧名称 | 新名称 |

| Kent束 | 房室副伝導路 accessory AV connection |

| James線維 | 結節内副伝導路 intranodal bypass tract |

| Mahaim線維 | 結節・心室副伝導路 nodoventricular connection 束枝・心室副伝導路 fasciculoventricular connection |

心房・His束線維 | 心房・束枝副伝導路 atriofascicular bypass tract |

甲状腺機能亢進、妊娠などの血中カテコラミンの増加や代謝亢進状態でも房室結節伝導が促進され、PQ短縮がもたらされる可能性がある。また、房室接合部調律や心房内異所性調律の一部でもPQ短縮は認められる。したがって、このような状態を除外したうえで副伝導路の存在を考慮する必要がある。

PQ短縮の臨床的意義

PQ短縮が歴史的に注目されたのは頻脈性不整脈の頻度が高いことによる。PQ短縮、Δ波(+)、QRS延長で頻脈性不整脈を伴う例はWolff-Parkinson-White(WPW)症候群、また、PQ短縮、正常QRSで頻脈性不整脈を伴う例はLown-Ganong-Levine(LGL)症候群とそれぞれ報告者にちなんで呼ばれてきた。しかし、最近では頻脈性不整脈を伴わなくても心電図所見が一度でも認められればWPWあるいはLGL症候群と呼ばれることが多い。

PQ短縮を認めた場合、臨床的には2種類の頻脈性不整脈の出現が問題となる。1つは発作性上室性頻拍であり、他は発作性心房細動である。特に後者の場合、著しい頻拍を呈し、一過性脳虚血によりめまいや失神発作を生じ、急死にいたることもある。WPW症候群の心房細動では一見心室頻拍に類似した心電図所見を呈することもあり、これは偽心室頻拍と呼ばれている(図1)。

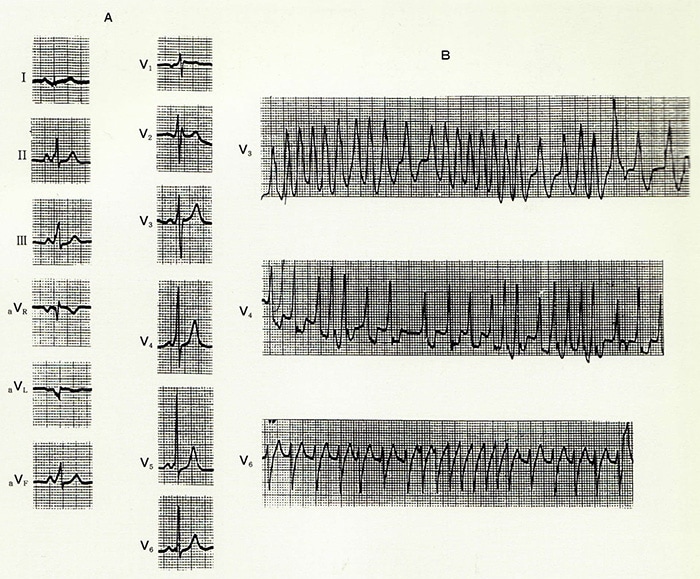

図1 WPW症候群における発作性心房細動(57歳男性)

A)は非発作時12誘導心電図で、V4一V5にて明らかなPQ短縮とΔ波を認める。

A)は非発作時12誘導心電図で、V4一V5にて明らかなPQ短縮とΔ波を認める。B)は動悸発作中のもので一見心室頻拍を思わせるが、RR間隔は不規則で発作性心房細動である。一部では毎分300に近い著しい頻拍の箇所もある。

PQ短縮を認めた場合、動悸、めまい、失神発作などの病歴がないか確認することが重要である。発作性上室性頻拍ではほとんど全例に動悸が認められ、約80%の症例では動悸が突然に開始し、突然に終了することが自覚されている。WPW症候群に伴う発作性心房細動では、約80%の症例で動悸が認められ、また、約23%の症例にめまいや失神が認められている。

病歴より発作性上室性頻拍あるいは発作性心房細動の可能性が疑われれば、場合によっては臨床心臓電気生理学的検査を含めた精査が必要であるので、不整脈専門医の受診がすすめられる。

高齢者において留意する点

PQ短縮例の大部分を占めるWPW症候群について調べてみると、顕在性WPW症候群における発作性上室性頻拍の自然発作の頻度は約40%である。また、発作性上室性頻拍の初発年齢は、10歳代が最も多く、以後年齢とともに減少していく。60歳以後に初発したものは約2%である。したがって、高齢者のWPW症候群では、過去に発作性上室性頻拍がなければ、将来に発作性上室性頻拍を生じる可能性はきわめて少ないと思われる。もし高齢になって発作性上室性頻拍が出現するようであれば、房室結節内リエントリーなど別の機序によるものを考慮する必要がある。発作性上室性頻拍の発作中の心拍数をみると、WPW症候群では毎分200を超えるような高度の頻拍例は年齢とともに減少する。また、高齢になると全般的に副伝導路の伝導能は低下し、頻拍発作も少なくなる傾向がある。

WPW症候群における発作性心房細動の頻度は10-40%とされている。WPW症候群を認めない一般人口での発作性心房細動の頻度は約5%とされており、WPW症候群には発作性心房細動が生じやすい素地があると考えられている。WPW症候群における発作性心房細動の初発年齢は10-40歳代に初発するものが多いが、50歳以後の初発例も約23%に認められる。

健常者を対象として発作性心房細動の契機となる上室性期外収縮の出現頻度をHolter心電図で調べた成績では、上室性期外収縮はどの年齢層にも認められるが、2連発、3連発、あるいはそれ以上の連発は、60歳以下では21%であったのに対して、60歳以上では74%で、高齢者に著しく高率に認められる。発作回数も60歳以上では著明に多くなる。また、原因の明らかでない特発生の発作性心房細動はその半数近くが50歳以後に初発していることが知られている。これらの成績より、加齢とともに発作性心房細動は起こりやすくなることが示唆される。

したがって、高齢者のWPW症候群においては過去に発作性心房細動がなくても、将来に発作性心房細動を来たしてくる可能性がある。この場合、発作性心房細動の発生には、WPW症候群そのものが関与しているというより、加齢による心房筋の変性が関与している可能性が強い。しかし、一方では高齢になると全般的に副伝導路の伝導能は低下する傾向にあるので、若年者に比較すれば、高齢者のWPW症候群においては発作性心房細動が生じても著しい頻拍を呈することは少ないかもしれない。

記述中に引用した成績は主に文献1)、2)によった。

文献

- 橋場邦武:上室性頻拍の臨床.日内会誌77: 1789 - 1800, 1988.

- 橋場邦武:老年者の不整脈.日老医誌26: 101 - 110, 1989.