論文紹介LUCUBRATIONS

標準12誘導心電図:読み方の基本

QT延長をみたときに何に注意するか

今月の主題心電図の読み方から不整脈診療へ

標準12誘導心電図:読み方の基本

QT延長を見たときに何に注意するか

満岡孝雄

Medicina 29 (10):1762 - 1766, 1992

- QT延長はBazettのQTcを用いて判定し、0.46秒以上を延長とする。

- QT延長を認めた時には、QT延長症候群を疑う。

- QT延長症候群は遺伝性と二次性に大別されるが、その鑑別は治療上重要である。

- 二次性QT延長症候群は抗不整脈剤によって生じることがほとんどであるが、徐脈や低カリウム血症が合併することもある。

- 遺伝性QT延長症候群の発作予防にはβ遮断剤が有効である。

- Torsade de pointes を認めた時には、心室ペーシングをまず行う。

QT延長症候群は、著明なQT延長、torsade de pointesとよばれる特殊な心室頻拍あるいは心室細動、これらによる失神発作や急死などを特徴とする疾患である。QT延長をみた時は、まずQT延長症候群を疑う必要があり、QT間隔の測定は本症候群の診断のための第一歩となる。

QT延長の判定

1)QT間隔の測定

T波の下降脚に沿って引いた接線が、等電線と交わる点をT波の終末部としてQT間隔を測定する。測定にどの誘導を用いるかについては、広く認められた考え方はない。筆者らは胸部誘導を参考にしながら基本的にはⅡ誘導で測定している。Ⅱ誘導でT波の終末部が明らかでない場合は、IあるいはaVF誘導などを用いている。施設によってはV2誘導を用いるところもある。

2)QT延長の判定

QT延長の判定にはBazettのQTcを用いる。実測したQT間隔を、Bazettの式(QTc=QT/ )で補正してQTcを出す。 にはQT間隔を測定した心拍に先行するR-R間隔を用いる。筆者らはQTcで0.46秒以上をQT延長としているが、施設によっては0.44秒以上を採用しているところもある。

3)T波とU波が融合している場合

症例によってはT波の終末部がU波と重なり、どこまでT波でどこからU波か判定がむずかしいことがある。この場合には、T・U融合波の終末部までをQT間隔として測定する。

QT延長症候群でしばしば認められる心電図異常

QT延長が認められた場合、QT延長症候群でしばしば認められる以下のような心電図異常がないか検討する。

1)奇異なT波

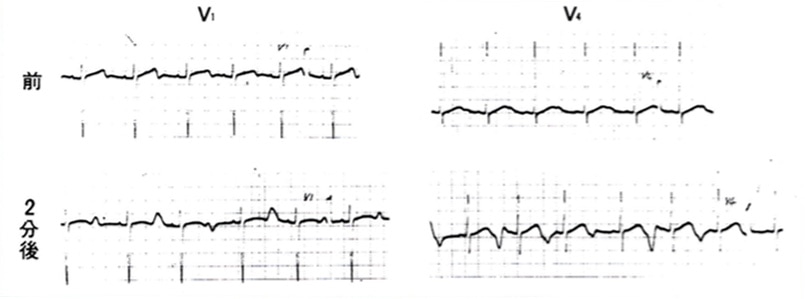

QT延長症候群では著明なQT延長のほかに奇異なT波が特徴的である。この奇異なT波は運動負荷によりさらに高度となり、ときに1心拍毎にQT間隔とT波が著しく変動する所見(T波の電気的交互脈)が認められることがある。そのような1例を図1に示す。

図1. Romano-Ward症候群における運動負荷によるT波およびQTの変動

これはRomano-Ward症候群(13歳、男性)の心電図である。著明なQT延長と奇異なT波形が認められ、運動負荷によりこれらはさらに高度となり、T波とQT間隔が1拍毎に著しく変動する、いわゆる電気的交互脈も認められる。

これはRomano-Ward症候群(13歳、男性)の心電図である。著明なQT延長と奇異なT波形が認められ、運動負荷によりこれらはさらに高度となり、T波とQT間隔が1拍毎に著しく変動する、いわゆる電気的交互脈も認められる。

2)洞性徐拍

QT延長症候群ではしばしば洞性徐拍が認められる。

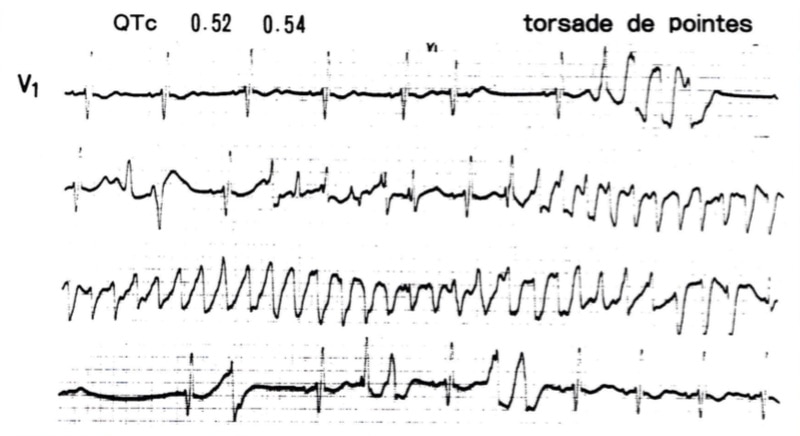

3)torsade de pointes

QT延長症候群におけるめまいや失神発作は torsade de pointes(Tdp)とよばれるきわめて特殊な重症の心室頻拍によって生じる。通常の心室 頻拍ではRR間隔やQRS波形は比較的そろっているのに対して、TdpではRR間隔やQRS波形の変動が大きく、特にQRS波形は基線より上向きになったり下向きになったりして変動する。Tdpは多くの場合は自然停止するが、ときに心室細動に移行し急死をまねくことも少なくない。図2には Romano-Ward 症候群(後述)の失神発作中に記録されたTdpを示す。

図2. Romano-Ward症候群におけるtorsade de pointes

Romano-Ward症候群(73歳、女性)の失神発作中の心電図である。QT間隔は0.52〜0.54秒と著明に延長し、T波の比較的終末部近くに生じた心室性期外収縮に引き続いてTdpが発生している。

Romano-Ward症候群(73歳、女性)の失神発作中の心電図である。QT間隔は0.52〜0.54秒と著明に延長し、T波の比較的終末部近くに生じた心室性期外収縮に引き続いてTdpが発生している。

どのような原因を考えるか

QT延長を認めた場合には、QT延長症候群を疑う。表1にQT延長症候群の原因をあげる。QT延長症候群は大別すると遺伝性と二次性とにわけられるが、治療においては異なる点もあるため鑑別は重要である。

表1. QT延長症候群の原因

| A.遺伝性QT延長症候群 | ||

| 1.遺伝型 | ||

| a. Jervell and Lange-Nielsen症候群 | ||

| b. Romano-Ward 症候群 | ||

| 2.孤発型(特発性) | ||

| B.二次性QT延長症候群 | ||

| 1.薬剤によるもの(表2を参照) | ||

| 2.電解質異常 | ||

| a. 低カリウム血症 | ||

| b. 低マグネシウム血症 | ||

| c. 低カルシウム血症 | ||

| 3.中枢神経系障害 | ||

| a. くも膜下出血 | ||

| b. 急性脳塞栓症・脳出血 | ||

| c. 頭部外傷 | ||

| 4.高度徐脈性不整脈(特に完全房室ブロック) | ||

| 5.その他 | ||

| ・急性心筋炎 | ||

| ・僧帽弁逸脱症候群 | ||

| ・心筋虚血/心筋梗塞 | ||

| ・甲状腺機能低下症 | ||

| ・人工ペースメーカー機能異常 | ||

| ・急激な体重減少(低カロリー性食事療法 very-low-energy diets, 300〜400 kcal/日、空回腸バイパス術、神経性食欲不振などによる) | ||

文献3)より引用、一部改変

1)遺伝性QT延長症候群

遺伝性QT延長症候群では、持続的なQT延長が遺伝によってもたらされる。狭義にはJervell and Lange-Nielsen症候群とRomano-Ward症候群の2つに分類されるが、遺伝関係が不明な孤発例も特発性として遺伝性QT延長症候群に含めている。

Jervell and Lange-Nielsen症候群は、先天性聾啞を伴い、常染色体性劣性遺伝で、通常は孤発または同胞発症に限られる。頻度はまれで、失神発作や急死の発生は幼若な年齢でのことが多い。

Romano-Ward症候群は先天性聾啞を伴わず、単純常染色体性優性遺伝である。それぞれの家系内で親子関係の縦の世代に連続して多発するのが特徴である。失神発作や急死の初発年齢は、おもに若年者である

2)二次性Q丁延長症候群

二次性QT延長症候群の原因を表1、2に示しているが、この中で一般に認められるものは抗不整脈剤によるもので、ほかの原因によるものは比較的まれである。

表2. 二次性QT延長症候群の原因となる薬剤

| A.抗不整脈剤 | Ia | キニジン、プロカインアミド、ジソピラミド、アジマリン |

| Ib | アプリンジン | |

| Ⅲ | N-アセチルプロカインアミド、アミオダロン、ソタロール | |

| B.血管拡張剤 | プレニラミン、ベプリディール | |

| C.向精神薬 | フェノチアジン系、三環系、炭酸リチウム | |

| D.その他 | 副腎皮質ステロイド、利尿剤 | |

| E.毒性物質 | 有機リン酸塩殺虫剤 | |

文献4)より引用、一部改変

抗不整脈剤の中でもキニジン、プロカインアミド(アミサリン®)、ジソピラミド(リスモダン®)、アジマリンなどのIa群、ソタロールやアミオダロンのⅢ群、その他ベプリディールなどが、二次性QT延長症候群の原因となる。

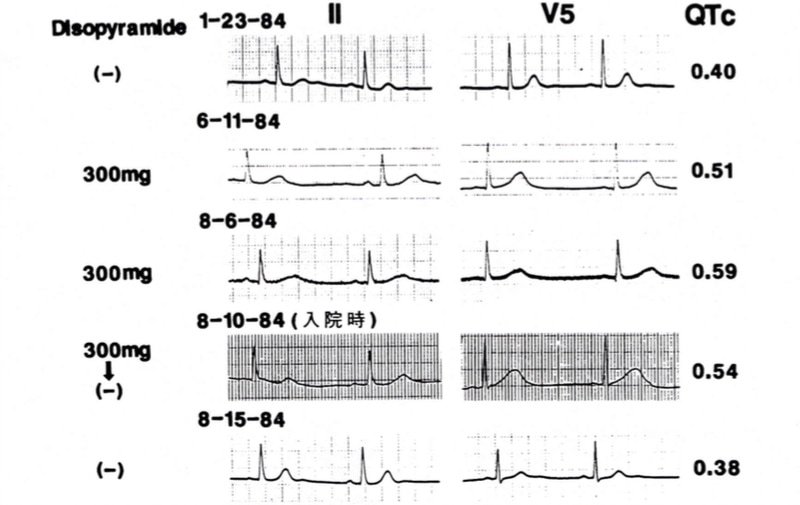

電解質異常はそれ単独でTdpを起こすことは少ないが、二次性QT延長症候群を起こすほかの原因に併発して、Tdpの誘因となることがある。 図3、4はその実例で、ジソピラミド投与中に低カリウム血症が生じTdpを発生した例である。

図3. ジソピラミドによるtorsade de pointes

症例は57歳の女性で、洞性徐拍、洞房ブロックにより洞不全症候群と診断され、さらに2連発を含む心室性期外収縮が多発するためにジソピラミド300mg/日を投与された。約7カ月後に、会話中に突然に失神発作を来し入院。経過観察中、同様の失神発作を生じた。図はこの時記録された心電図である。典型的なTdpで、心室波は基線より上向きになったり下向きになったりしながら不規則に変動し、心拍数は毎分240ときわめて速く、かつ不規則である。発作は35秒後に自然停止した。

症例は57歳の女性で、洞性徐拍、洞房ブロックにより洞不全症候群と診断され、さらに2連発を含む心室性期外収縮が多発するためにジソピラミド300mg/日を投与された。約7カ月後に、会話中に突然に失神発作を来し入院。経過観察中、同様の失神発作を生じた。図はこの時記録された心電図である。典型的なTdpで、心室波は基線より上向きになったり下向きになったりしながら不規則に変動し、心拍数は毎分240ときわめて速く、かつ不規則である。発作は35秒後に自然停止した。

図4. ジソピラミド投与後のQTcの経過

図3の症例のQTcの経過を示す。図のようにQTcはジソピラミド投与前0.40秒で、投与後より徐々に延長し、発作4日前には0.59秒と著明に延長していた。さらに発作の3日前に胃透視を行った後に下痢があり、入院時の血清カリウムは3.3mEq/ℓと低値を示した。本例はジソピラミドによる著明なQT延長に低カリウム血症が加わり、Tdpを発生したと考えられた。また、本例の洞不全症候群による洞性徐拍はジソピラミドによるQT延長を増悪させた可能性がある。

図3の症例のQTcの経過を示す。図のようにQTcはジソピラミド投与前0.40秒で、投与後より徐々に延長し、発作4日前には0.59秒と著明に延長していた。さらに発作の3日前に胃透視を行った後に下痢があり、入院時の血清カリウムは3.3mEq/ℓと低値を示した。本例はジソピラミドによる著明なQT延長に低カリウム血症が加わり、Tdpを発生したと考えられた。また、本例の洞不全症候群による洞性徐拍はジソピラミドによるQT延長を増悪させた可能性がある。

どのように対処するか

1)torsade de pointesが発生している場合

①遺伝性QT延長症候群により生じた場合:

- 心室性期外収縮の抑制のためリドカイン(キシロカイン®)の静注・点滴を行う。

- 心室ペーシングを80〜120/分の刺激頻度で行う。

- 心室細動に移行した場合には直流除細動を行う。

②薬剤により生じた場合:

- 誘因となった 薬を直ちに中止する。

- 心室ペーシングを80〜120/分の刺激頻度で行う。あるいはイソプロテレノール(プロタノールL®)点滴静注(1〜4µg/分)により心拍数を90/分程度に増加させる。

- 電解質異常などがあれば補正する。

- 硫酸マグネシウム(1〜2g)の静注、リドカインなどの静注が症例によっては有効である。

- 心室細動に移行した場合には直流除細動を行う。

③緊急例でTdpの原因が明らかでない場合:

- 心室ペーシングを最初に行う。

- 遺伝性か二次性かの原因を明らかにし、それぞれの治療を行う。

2)QT延長とともに心室性期外収縮が頻発している場合

遺伝性か二次性かにかかわらず、QT延長に心室性期外収縮が頻発している場合は、Tdpに移行する可能性が高いため、上記のTdpが発生している場合に準じて治療を行う。特にT波の電気的交互脈あるいは多形性心室頻拍のshort runの出現はTdp発生の前兆である。また、長い周期の後のT波にしばしばその形や高さの変化を認めたり、長い周期の後に短い連結期で、しかしR on Tほどは短くなく、T波の終末部周辺あるいはU波の上に心室性期外収縮を認めたりすることはTdp発生の切迫状況である。

3)QT延長のみを認める場合

QT延長のみで心室性期外収縮が認められない場合は、まずQT延長の原因を検討する。遺伝性QT延長症候群の診断は失神発作の特徴、さらに家系調査により比較的容易である。失神発作は激しい運動や感情興奮を契機として生ずる数秒から20〜30秒間の比較的短いものである。程度が軽い場合は、完全な失神には至らない失神感、めまい感、動悸などを訴えることもある。家系調査では失神発作や急死の有無を確認するとともに、運動負荷を含めた心電図記録を行い、QT延長、異常T波などの有無を明らかにする。

二次性QT延長症候群がQT延長の原因となっている場合は、薬剤や電解質異常によるものを除けば、原疾患を治療しながら経過を観察する。薬剤がQT延長の原因になっている場合は、心室性期外収縮やTdpが認められなくても原則的には中止する。

4)遺伝性QT延長症候群の長期治療

遺伝性QT延長症候群の診断がついた場合には、発作予防のための治療が必要である。

①長期治療の適応:

過去に失神発作を有する患者は、急死の可能性が高いので治療の対象となる。また、心室性期外収縮やその連発が認められるQT延長例も、それらがTdpの引き金になる可能性があるため治療の対象となる。QT延長のみで、運動負荷やホルター心電図などでも心室性期外収縮が認められない症例では、初回発作が生じるまでは治療を行わずに、定期的な経過観察を行っている場合が多い。

②治療上の一般的留意点:

発作の誘因となる運動や感情興奮を避ける。めざまし時計、呼び鈴、電話のベルなど突然に大きな音を出すものを身の回りからのぞく。急に最大限の力を発揮しなければならないような運動は特に危険度が高い。失神発作が生じた時には直ちに病院に移送する。

③発作予防のための治療:

発作の予防のためにはβ庶断剤が最も有効と考えられている。プロプラノロール(インデラル®)を30mg/日からはじめ、効果、副作用をみながら、必要に応じて120mg/日まで増量し、なるべく長期間投与する。β庶断剤のみで発作予防効果が十分でない場合は、Ⅰb群の抗不整脈剤であるメキシレチン(メキシチール®)300〜400mg/日を、心室性期外収縮の抑制とQT短縮を期待して併用する。本症候群の失神発作は感情興奮などで誘発されやすいことから、鎮静剤・精神安定剤の投与も勧められる。薬物療法が無効の場合、左側星状神経節切除術や人工ペースメーカー植え込み術が考慮されることもある。

文献

- 満岡孝雄、橋場邦武:QT延長症候群. 杉本恒明、大島正浩、松本昭彦、杉下靖郎(編):Annual Review 循環器, p105, 中外医学社, 1988

- 橋場邦武:QT延長症候群、日内会誌76(7): 933, 1987

- Bhandari AK, Scheinman M: The long QT syndrome, Mod Concepts Cardiovasc Dis 54 (9): 45, 1985

- Stratmann HG, Kennedy HL: Torsades de pointes associated with drugs and toxins : Recongnition and management. Am Heart J 113(6): 1470, 1987