論文紹介LUCUBRATIONS

循環器機能の改善、向上のためのサプリメント

Supplement for improving cardiovascular function

Takao Mitsuoka, M.D., Ph.D.

Mitsuoka Clinic Medical Corporation for the Practice of Cardiac and Internal Diseases

更年期と加齢のヘルスケア vol.18 (1) 53-59

概要

循環器とは、大きく分けて、心臓と血管に分けられる。今回は、心臓および血管の機能を改善、あるいは向上するサプリメントの最近の研究について報告する。

マルチビタミンミネラルの摂取により冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)のリスクが低減、ビタミンB群摂取不足は動脈硬化を促進、セレン摂取量が少ない人では心筋症や不整脈が発症、心収縮力が低下した人にコエンザイムQ10(CoQ10)を200〜400mg/日投与すると心収縮力が改善する、などが報告されている。

悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を下げるためにスタチン系の薬剤を服用している人は、CoQ10も低下するために、CoQ10の補充が必要である。

αリノレン酸などのオメガ3系脂肪酸を多く摂取すると冠動脈疾患や心不全のリスクが低く、骨粗鬆症予防のためにカルシウムを摂取しても冠動脈の石灰化は進行しない、なども指摘されている。

運動能は心機能より下肢の骨格筋量に比例するということが言われている。心収縮力が低下していても、下肢筋肉量が維持されていれば、運動時の息切れなどの症状は軽い。高齢者では、サルコペニア(筋肉減少)が要介護をもたらす大きな要因となっており、下肢の筋肉量の維持・増強は、喫緊の課題である。このためには、高用量のロイシンを含む分枝鎖アミノ酸摂取が効果的である。一方、加齢とともに腎機能は、特別な腎疾患がなくても徐々に低下してくる。腎機能に注意しながら、アミノ酸摂取を考慮する必要がある。

心血管機能、サプリメント、マルチビタミンミネラル、コエンザイムQ10、オメガ3系脂肪酸

はじめに

江戸時代から明治にかけ、白米を食べる習慣の人に脚気が流行した。下肢のしびれやむくみで始まり、ひどくなると脚気心と呼ばれ心不全症状をきたし死に至る。後にこれがビタミンB1不足によることが解明されたが、今日でも時に脚気心を外来で見ることがある。食物によって私たちの身体は作られている、という健康の基本を多忙な生活の中で忘れがちである。

循環器とは、大きく分けて、心臓と血管に分けられるが、今回は心臓および血管の機能を改善、あるいは向上するためのサプリメントについて最近の知見を記す。

国民栄養調査

表1には、国が行った平成27年の女性の国民栄養調査の結果を示している。各年代とも、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの摂取量が推奨基準量に比べて不足している。国が示す推奨基準量は欠乏症にならないレベルで設定されており、元気を維持するレベルはもっと量が多い。日本の女性の多くが元気のない生活を送っている可能性がある。

表1.推奨量に対する摂取量(「平成27年国民健康・栄養調査」の結果より)

女性の栄養素摂取量と推奨量を各年代別で示した。↓の矢印は、推奨量より摂取量の不足を示しているが、各年代とも食物繊維・ビタミン・ミネラルの多くが不足している。

| 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | |||||||

| 摂取量 | 推奨量 | 摂取量 | 推奨量 | 摂取量 | 推奨量 | 摂取量 | 推奨量 | 摂取量 | 推奨量 | 摂取量 | 推奨量 | |

| エネルギー kcal | 1706 | 1650 | ↓1652 | 1750 | ↓1706 | 1750 | 1735 | 1650 | 1766 | 1650 | 1639 | 1500 |

| たんぱ質 g | 63.2 | 50 | 60.4 | 50 | 61.5 | 50 | 65.6 | 50 | 68.1 | 50 | 64.1 | 50 |

| 脂質 % | 30% | 20-30% | 28% | 20-30% | 29% | 20-30% | 29% | 20-30% | 28% | 20-30% | 24% | 20-30% |

| 炭水化物 % | 53% | 50-65% | 53% | 50-65% | 53% | 50-65% | 54% | 50-65% | 55% | 50-65% | 58% | 50-65% |

| 食物繊維 g | ↓11.8 | 18以上 | ↓12.5 | 18以上 | ↓13.0 | 18以上 | ↓14.4 | 18以上 | ↓16.8 | 18以上 | ↓16.1 | 17以上 |

| うち水溶性 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | ||||||

| うち不溶性 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.6 | 12.3 | 11.8 | ||||||

| ビタミンA µgRE | ↓452 | 650 | ↓461 | 700 | ↓468 | 700 | ↓537 | 700 | ↓572 | 700 | ↓546 | 650 |

| ビタミンD µg | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 7.2 | 5.5 | 8.8 | 5.5 | 8.7 | 5.5 |

| ビタミンE mg | 6.3 | 6.0 | ↓5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |

| ビタミンB1 mg | ↓0.81 | 1.1 | ↓0.75 | 1.1 | ↓0.78 | 1.1 | ↓0.81 | 1.0 | ↓0.85 | 1.0 | ↓0.80 | 0.9 |

| ビタミンB2 mg | ↓1.04 | 1.2 | ↓0.99 | 1.2 | ↓1.04 | 1.2 | ↓1.13 | 1.1 | 1.20 | 1.1 | ↓1.19 | 1.1 |

| ナイアシン mgNE | 12.8 | 11 | 12.6 | 12 | 13.1 | 12 | 14.6 | 11 | 15.1 | 11 | 13.6 | 10 |

| ビタミンB6 mg | ↓0.97 | 1.2 | ↓0.95 | 1.2 | ↓0.97 | 1.2 | ↓1.08 | 1.2 | 1.20 | 1.2 | ↓1.15 | 1.2 |

| ビタミンB12 µg | 4.9 | 2.4 | 4.3 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 5.7 | 2.4 | 6.5 | 2.4 | 6.4 | 2.4 |

| 葉酸 µg | ↓234 | 240 | 243 | 240 | 253 | 240 | 295 | 240 | 342 | 240 | 337 | 240 |

| パントテン酸 mg | 4.86 | 4 | 4.78 | 4 | 4.89 | 4 | 5.22 | 5 | 5.56 | 5 | 5.27 | 5 |

| ビタミンC mg | ↓74 | 100 | ↓69 | 100 | ↓78 | 100 | 102 | 100 | 133 | 100 | 134 | 100 |

| カリウム mg | ↓1893 | 2000 | ↓1949 | 2000 | 2039 | 2000 | 2298 | 2000 | 2577 | 2000 | 2467 | 2000 |

| カルシウム mg | ↓427 | 650 | ↓430 | 650 | ↓454 | 650 | ↓499 | 650 | ↓568 | 650 | ↓546 | 650 |

| マグネシウム mg | ↓201 | 270 | ↓205 | 290 | ↓219 | 290 | ↓243 | 290 | ↓265 | 290 | ↓250 | 270 |

| リン mg | 876 | 800 | 851 | 800 | 881 | 800 | 950 | 800 | 1000 | 800 | 949 | 800 |

| 鉄 mg | ↓6.6 | 10.5 | ↓6.5 | 10.5 | ↓6.7 | 10.5 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 7.9 | 6.0 |

| 亜鉛 mg | ↓7.5 | 8 | ↓7.1 | 8 | ↓7.3 | 8 | ↓7.4 | 8 | ↓7.6 | 8 | 7.1 | 7 |

ここでのエネルギー推奨量は、推定エネルギー必要量(kcal/日)のこと。身体活動レベルは、「低い」を選択。「ふつう」は+300〜400、「高い」は+600〜700kcal/日。(「平成27年国民健康・栄養調査」の結果より)

マルチビタミンと心血管疾患

まずマルチビタミン摂取は心血管病のリスク低減に有効であるという論文を紹介する1)。この研究は米国の「健康」な 40歳以上の男性医師18,530人を対象にしたものである。ここでいう「健康」とは、がんにも心血管病(全ての心血管の病気、脳卒中も含む)にもかかっていないことである。研究開始時に、病歴、生活習慣、食習慣、サプリメント摂取などについて報告してもらい、またマルチビタミンを飲んでいるかどうか、もし飲んでいるなら何年くらい飲んでいるかについても答えてもらった。その後12.2年間追跡調査した。結果は、研究開始時にマルチビタミン摂取群は、非摂取群に比べ、冠動脈形成術を受けた人が14%少なく、虚血性心疾患(狭心症と心筋梗塞)の発症は11%少なかった。さらにマルチビタミンを30年以上飲んでいる人は、死に至るような深刻な心血管病(心筋梗塞や脳卒中)のリスクが44%も少なかった。対象が医師であったことから、この研究結果はかなり信頼性が高いと考えられる。

マルチビタミンミネラルと心血管関連死

反対に、マルチビタミンミネラルをとっても心臓発作や脳卒中などの心血管関連死の予防効果はないという論文を紹介する2)。

米国アラバマ大学の研究者は、関連する18の研究の結果を再解析した。これらには、無作為比較試験、前向きコホート研究などが含まれ、対象者はのべ200万人以上、追跡期間は平均12年であった。結果は、マルチビタミンミネラル摂取と心血管病による死亡リスクの低下には、全く関連性が見出ださせなかったという。

マルチビタミンミネラルのサプリメントを利用する米国人は30%に上り、世界のサプリメント市場規模は2024年までに278億ドルに到達すると予想されている。これらのサプリメントに心血管病の予防効果がないことを示唆する、信頼性の高い研究が複数存在するにも関わらず、その効果についての論争がここ何年も続いている。

米国心臓協会は、心血管病予防のためにマルチビタミンミネラルのサプリメント利用を推奨していない。彼らは心血管病予防のためには、果物や野菜をより多く摂り、過剰なカロリー、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、塩分、砂糖、食事からのコレステロールを制限する、というバランスのとれた食事に代わるものはない、としている。

マルチビタミンミネラルの心血管病予防効果については、なかなか結論は出ないかもしれないが、先に示した日本人女性の栄養調査からみれば、不足している栄養素をマルチビタミンミネラルで補充することは健康増進に役立つだろうと思われる。

ビタミンB群不足はホモシステインを介して動脈硬化を促進

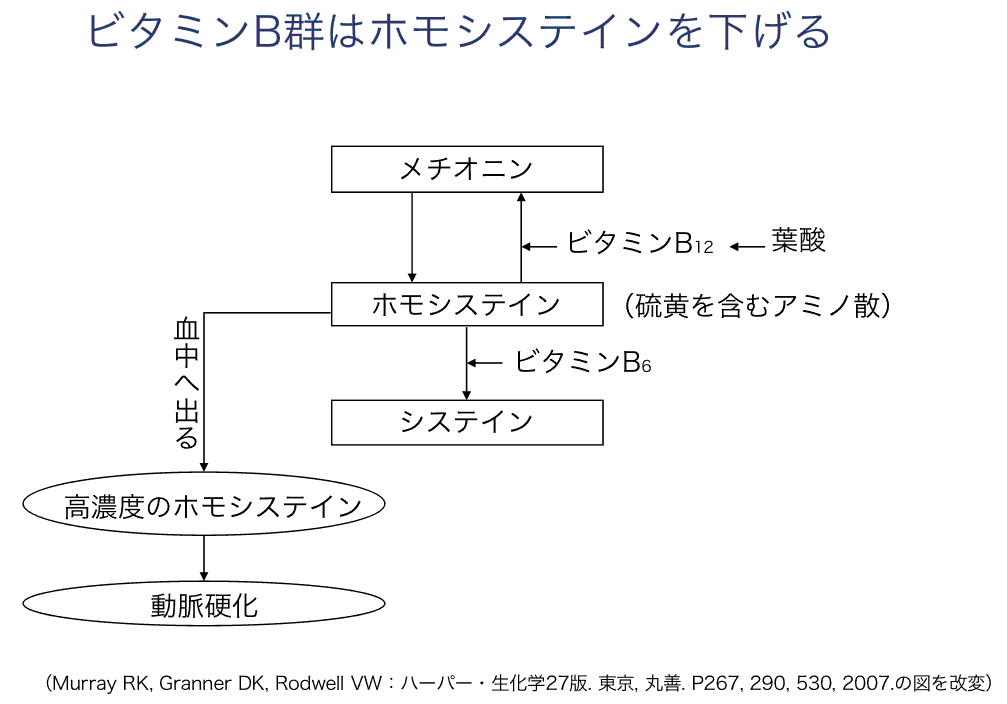

図1にはメチオニン⇄ホモシステイン→システインのアミノ酸代謝経路を示している。

図1.メチオニン⇄ホモシステイン→システインのアミノ酸代謝経路

ビタミンB6・B12・葉酸が不足すると、ホモシステインが過剰となり、血中に出て、動脈硬化の原因となる。

ホモシステインが過剰にたまると血中に流出し動脈硬化の原因となる。ホモシステインがメチオニンあるいはシステインに代謝されるためには、葉酸、ビタミンB12、ビタミンB6が必要である。したがって、これらのビタミンB群不足は動脈硬化を促進することになるので、ビタミンB群も十分に摂取する必要がある。

セレンとコエンザイムQ10(CoQ10)と心血管病死

これはスウェーデンの二重盲検試験で、セレンとCoQ10のサプリが心血管病死の予防に有効であることを示したものである3)。70〜88歳の高齢者に、セレン200μgと CoQ10 200mgを4年間投与した。その結果、心血管イベントによる死亡率は、サプリ摂取群で5.9%、プラセボ群で12.6%、とサプリ群で有意に低かった。また心不全マーカーであるNT-proBNPレベルもサプリ群で同様に有意に低かった。

セレン欠乏症

セレンは必須微量ミネラルの1つで、通常の食生活では欠乏症をきたすことはない。しかし、セレンをほとんど含有していない経腸栄養や中心静脈栄養患者では、適切にセレンを補充していなければセレン欠乏となる。セレン欠乏は、心筋症、不整脈、易感染性、貧血、筋力低下などを発症し、時には致命的となる。わが国では心不全で死亡したセレン欠乏症4)が報告されている。中国の東北部では、セレン欠乏地域があり、克山病(こくさんびょう)という心筋症が知られている。

CoQ10と心不全

本研究は全世界の多施設共同ランダム化偽薬対照試験、対象は中等度から重症の心不全患者420名で、CoQ10 300mg/日、またはプラセボを2年間投与した5)。16週の短期エンドポイントでは、両群で心機能(NYHA重症度、6分間歩行、NT-proBNPレベル)に有意差はなかった。2年間の長期エンドポイントである心血管イベント発生率は、 CoQ10群で15%、プラセボ群では26%で、CoQ10群で有意に低かった。(心臓死 9 vs.16%、全死亡率10 vs.18%、心不全による入院期間の短縮、NYHA重症度の改善)副作用は認めず、CoQ10は心不全の補完治療として利用できるとしている。

CoQ10 の働き

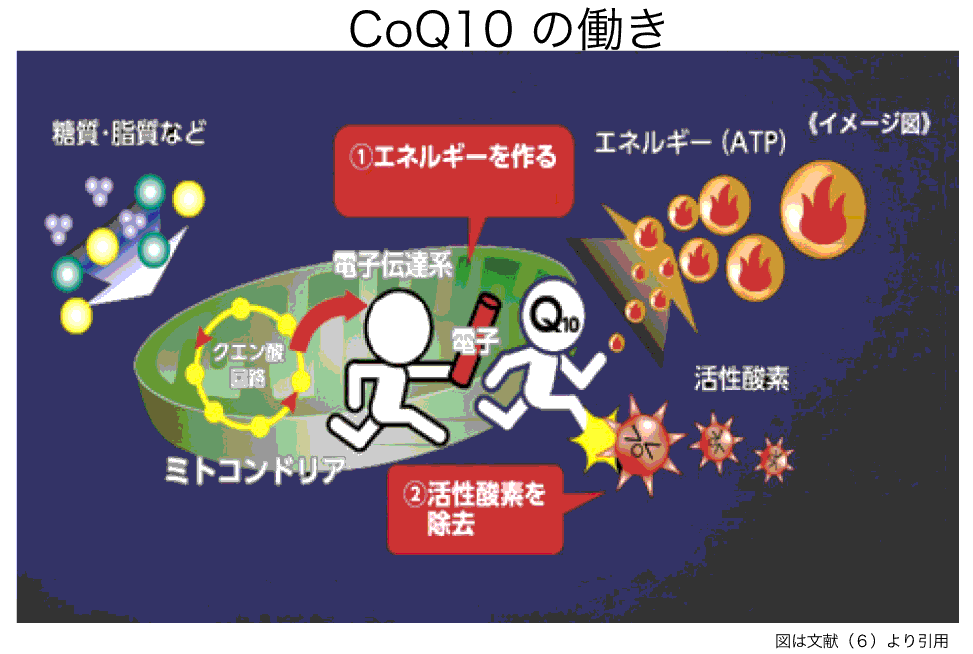

図2に、CoQ10の主な作用を示す6)。1つ目は、生体のエネルギー産生工場であるミトコンドリアで重要な役割を果たしている。すなわち、ミトコンドリアの電子伝達系で電子の授受に関与し、ATP合成の効率を高める補酵素として作用する。この作用で細胞や組織の働きが活性化すると考えられる。CoQ10のこのような作用はうっ血性心不全の治療薬として、1979年から医薬品として使われてきたが、薬事法の一部改正により2001年から健康食品として利用可能になった。

図2.CoQ10の主な作用

これは、CoQ10の主な作用を示している。①は、ミトコンドリアの電子伝達系で、エネルギーとなるATP産生を高める補酵素として働いている。②は、抗酸化物質としてはビタミンEと共同して活性酵素の除去に働く。

2つ目のCoQ10の作用は、抗酸化物質としてはビタミンEと共同して活性酸素を消去することである。生体の物質(例えば細部膜や核)が酸化ストレスに曝されると、ビタミンEが活性酸素を消去してビタミンEラジカルを作る。これを還元型CoQ10(ユビキノール)が還元してビタミンEに再生し,自らは酸化型CoQ10(ユビキノン)となる。酸化型CoQ10は血流に乗って肝臓に吸収されたのちに還元され,再び還元型CoQ10となって血液中に放出され全身をめぐる。健常者では血液中のCoQ10の95%以上が還元型の状態で維持されている。

CoQ10は加齢とともに、生合成が低下し、また食事からの摂取量も低下する。また、加齢に伴い還元型CoQ10の割合も低下し,糖尿病患者ではその低下度は著しい。

CoQ10とスタチン

ここでCoQ10とスタチンの関係について触れたい。

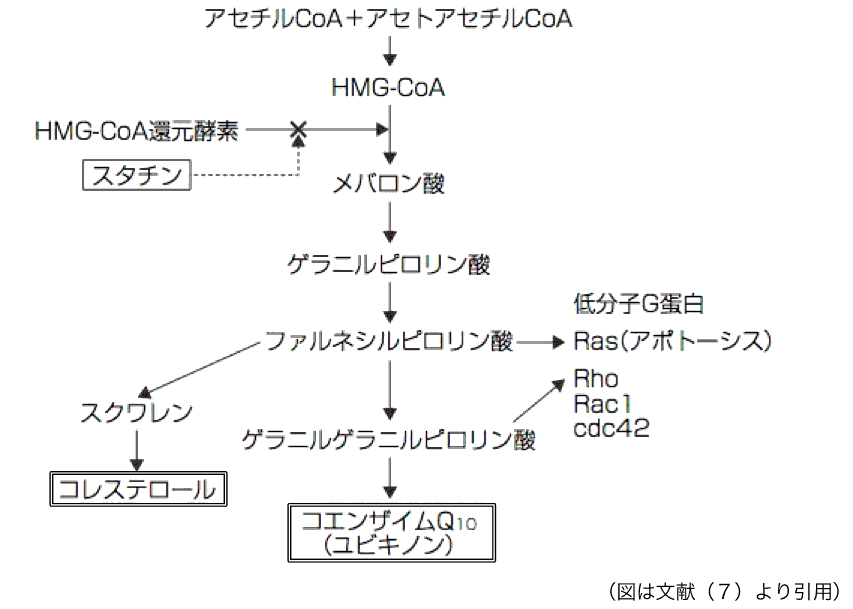

スタチン、すなわちHMG-CoA還元酵素阻害薬は、悪玉コレステロールと呼ばれるLDLコレステロールを低下させる薬で、日本でも広く使われている。スタチンは悪玉コレステロールを抑制すると同時に、CoQ10の生成も同程度に抑制する。それは図37)に示すように、CoQ10も悪玉コレステロールも同じ生成ルートを通るために生じる。CoQ10が減少すると、筋肉痛や疲れやすいなどの症状が出やすくなる。このため米国では、スタチン服用者はCoQ10のサプリも同時に摂取するよう指導されている。

図3.コレステロールとコエンザイムQ10の生合成経路

HMG-CoA還元酵素阻害薬のスタチンは、HMG-CoAからメバロン酸の経路を阻害する。この下流でコレステロールおよびCoQ10が生成されるために、コレステロールと同程度にCoQ10の生成も抑制される。

心血管へのオメガ3系脂肪酸の作用

オメガ3系の作用として、①生体内の細胞膜の流動性を高め、膜を通しての物質輸送を改善する、②血管の収縮や血小板凝集を引き起こすトロンボキサチンの合成を阻害し、アテローム性動脈硬化を抑制する、③炎症誘発性のアラキドン酸と競合し、炎症を抑えて抗動脈硬化作用を発揮する、などが知られ、心血管疾患リスクの低減に働くことが考えられ、種々の疫学研究が行われている。その一部を紹介する。

魚・オメガ3系脂肪酸と心不全

これは米国の男性医師2万人のデータを解析した研究である8)。魚を月1回でも食べると心不全のリスクが、食べない人に比べて約30%減少する。脂肪酸で分けると、血中のαリノレン酸とドコサペンタエン酸(DPA)が高いと心不全のリスクが低い。EPA、DHAには有意差がなかった。

オメガ3系脂肪酸と冠動脈疾患

これはオメガ3系脂肪酸の冠動脈疾患に対する効果を示した研究である9)。27研究のメタ解析を行ったもので、対象は25万人。結果は、αリノレン酸の摂取が多いと冠状動脈疾患のリスクがわずかに低下する。αリノレン酸は植物性のオメガ3系脂肪酸で、シソ油、アマニ油などで摂ることが多い。

オメガ3系と心血管リスク

この論文は20の臨床研究をメタ解析したものである10)。抄録には「オメガ3系は無効だった」と書かれているが、本文を読めば、心臓疾患死のリスク低下には有意差がある。全死亡率、突然死、心筋梗塞のリスクは低下傾向にあり、有意差すれすれまで達している。したがって、無効との結論は妥当でないと考えられる。

カルシウムと冠動脈石灰化

これは有名なフラミンガム研究からの論文である11)が、カルシウム摂取は冠動脈の石灰化を進めることはない、という結論である。去年の国民栄養調査では、日本人の食事からのカルシウム摂取は不足である。では、サプリでカルシウムをとるとどうなるか気になるところであるが、この論文の結論は問題ないということである。

運動能は心機能より下肢の骨格筋量に比例する

国立循環器センターのデータでは、運動能は心機能より下肢の骨格筋量に比例するということを報告している12)

高齢者では、サルコペニア(筋肉減少)が要介護をもたらす大きな要因となっており、下肢の筋肉量の維持・増強は、自立した生活を送るためには必要不可欠である。一方、下肢の筋肉は、心臓のポンプ作用を補助するという意味で、第2の心臓ともいわれている。心収縮力が低下していても、下肢の筋肉量が維持されていれば、運動時の息切れなどの症状は軽い。したがって、心血管機能を補完する意味でも下肢筋肉量の維持は重要である。

下肢筋肉量をいかに維持するか

筋肉では絶えずタンパク質の合成と分解を繰り返している。

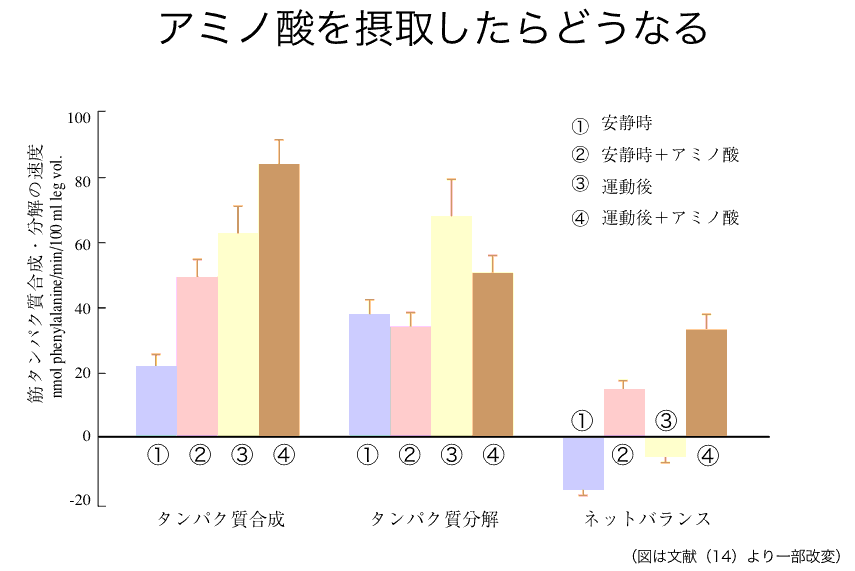

安静時、筋肉ではタンパク質の合成より分解が上回り、ネットバランス(合成—分解)ではマイナス、すなわち筋肉は細ってくる。それではレジスタンス運動を3時間行った後はどうかというと、安静時より筋肉でのタンパク質合成は約2倍に増加するが、一方では分解も安静時よりさらに増加し、結果としてネットバランスはマイナスで、運動するだけでは筋肉量は増えないということになる13)(図4)。

4.安静時±アミノ酸、運動時±アミノ酸における筋肉の合成と分解

縦軸は、筋タンパク質の合成・分解の速度を示す。横軸は、①安静時、②安静時+アミノ酸、③運動後、④運動後+アミノ酸におけるタンパク質合成・分解・ネットバランス(合成—分解)を示す。①の安静時は合成よりも分解が上回り、ネットバランスではマイナス、即ち筋肉は細る。③の運動後でも合成よりも分解がやや上回り、やはりマイナス。運動だけでは筋肉量は増えない。

今度は同じ条件で、アミノ酸を与えた。②が安静時+アミノ酸、④が運動後+アミノ酸。アミノ酸を加えると合成は促進し、分解は抑制され、②のネットバランスもプラスに。即ち、アミノ酸をあたえると筋肉量は増加する。しかも④の運動後が増加量は大きい。

それでは、アミノ酸を与えた場合はどうなるか。アミノ酸を与えると合成は促進し、分解は抑制され、ネットバランスもプラスになって筋肉量は増加する。しかも運動をした方がその程度は大きい14)(図4)。

したがって、十分なタンパク質(アミノ酸)を食事で摂取することが、筋肉の維持・増加には必要である。またレジスタンス運動、いわゆる筋トレをする時は、運動の直前あるいは直後にアミノ酸を取ることが、筋肉増強につながる。

また、筋トレによる筋肉増強のスイッチは、運動後48時間は続くため、筋トレを効率的に行なうためには、少なくも2日に1回の筋トレが推奨される15)。

終わりに

はじめにも書いたが、私たちの健康は食べたものによって左右される。国の国民栄養調査では、特に食物繊維、ビタミン、ミネラルの摂取不足が指摘されている。食事のバランスを意識することは基本ではあるが、冷凍食品をはじめできあいの食品をとる生活習慣をすぐに変えることも難しいかもしれない。うまく良質なサプリを利用することも健康を維持増進する手段の一つであろう。ただ、どのようなサプリが必要かはサプリに詳しい医師に相談することが必要である。

文献

- Rautiainen S, Rist PM, Glynn RJ, et al:Multivitamin Use and the Risk of Cardiovascular Disease in Men. J Nutr 146(6):1235-1240, 2016.

- Kim J, Choi J, Kwon SY, et al:Association of Multivitamin and Mineral Supplementation and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta- Analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 11(7):e004224, 2018.

- Alehagen U, Johansson P, Bjornstedt M, et al:Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation:A 5- year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 167(5):1860-1866, 2013.

- 一般社団法人 日本臨床栄養学会:セレン欠乏症の診療指針 2016. http://www.jscn.gr.jp/pdf/selen2016.pdf, 2019.

- Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al:The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail. 2(6):641-649,2014.

- 菅野直之:コエンザイム Q10. 日歯周誌 59(2):63-67,2017.

- 濱野忠則、武藤多津郎、栗山勝:スタチンと横紋筋融解症.日内誌96(8):80-85、2007.

- Wilk JB, Tsai MY, Hanson NQ, et al:Plasma and dietary omega-3 fatty acids, fish intake, and heart failure risk in the Physicians’ Health Study. Am J Clin Nutr 96(4): 882?888 , 2012.

- Roncaglioni MC, Tombesi M, Avanzini F, et al:n?3 fatty acids in patients with multiple cardiovascular risk factors. N Engl J Med 368(19):1800-1808, 2013.

- Aung T, Halsey J, Kromhout D, et al:Associations of omega-3 fatty acid supplement use with cardiovascular disease risks: Meta-analysis of 10 trials involving 77?917 individuals. JAMA Cardiol. 3(3):225-234. 2018.

- Samelson EJ, Booth SL, Fox CS, et al:Calcium intake is not associated with increased coronary artery calcification: the Framingham Study. Am J of Clin Nutr 96(6):1274-1280, 2012.

- 国立循環器病センター 循環器病情報サービス:心不全のための心臓リハビリと運動療法. http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/pamphlet/heart/pamph102.html, 2019.

- Biolo G, Maggi SP, Williams BD, et al:Increased rates of muscle protein turnover and amino acid transport after resistance exercise in humans. Am J Physiol. 268(3 Pt 1):E514-520 ,1995.

- Biolo G, Tipton KD, Klein S, et al:An abundant supply of amino acids enhances the metabolic effct of exercise on muscle protein., Am J Physiol.273(1 Pt 1):E122-129, 1997.

- Phillips SM, Tipton KD, Aarsland A, et al:Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans. Am J Physiol 273(1 Pt 1):E99-107,1997.